“群而不党” どこでも、どの世代でも群れず楽しく

派手目でチャラい?勉強に部活にと集中した在学時代

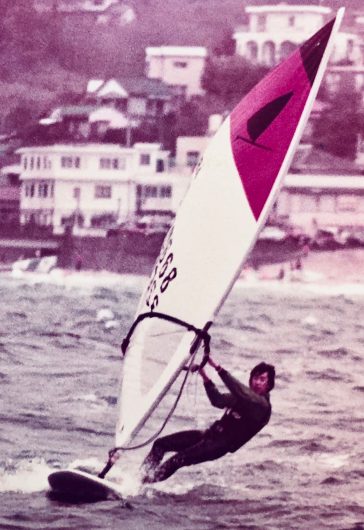

私は法学部法律学科に入学、前期試験まではとりあえず真面目に勉強をしていたつもりです。そのうちに大学に入って始めたウインドサーフィンに夢中となり、それに明け暮れる毎日となったのでした。2年次の成績は半分近く再履修となり、朝霞と白山の往復でした。しかし試験前の徹底した集中力で幸いにも3年修了時で落した単位は帳消しに。4年次には余裕が出来ました。

当時の東洋大学は、失礼ながら校舎も古く、学生の雰囲気もどちらかと言えばおとなしく地味な雰囲気でした。私は、自分ではクラブ活動とバイトに明け暮れるフツーの学生のつもりでしたが…、真っ黒に日焼けした少し波乗り系のトラッドファッションという格好でしたので、周りの学生からは『少し派手目な振る舞いのチャラいヤツ』と思われていたようです。

大学3年のときに小笠原諸島にある父島に行く機会がありました。都会の生活に少し窮屈さを感じていたこともありますが、そこで少し人生観が変わり、卒業後には両親の郷里である鳥取で就職することにしました。

ウインドサーフィンに打ち込む(1983年 西武スポーツ杯)

ウインドサーフィンに打ち込む(1983年 西武スポーツ杯)

都会と田舎を往復。学んだ「法的思考」で法の根幹に触れる

鳥取県では高圧ガスを製造販売する会社に勤めました。話が前後しますが、私のそれまでの生い立ちは、ほとんど東京でした。 都会の生活から一転して田舎の生活、商店といえばコンビニなどあるはずもなく、昔ながらの『よろずや』と農協系のスーパーしかありません。帰宅時間にはカエルの鳴く真っ暗な農道を数キロ歩いて帰り、冬は雪をかき分けての通勤でした。バブル前夜の頃で、都会で働く友人たちの浮かれた話を羨ましくも思いましたが、自分で選んだ道と自分を納得させていました。

田舎で地味な生活をしているうちに、変化が訪れました。ガス業界では安全担保を前提とした『規制合理化*1』の改正根拠を探る実証実験が、当時の通産省で進められていて、私はそのプロジェクトリーダーとして参画することになりました。田舎中心の生活が一転して霞が関・虎ノ門界隈を往復する仕事となったのです。この時に役に立ったのが大学で学んだ「法的思考」です。「法」の根幹の一部に触れることが出来たのは貴重な経験でした。

そのプロジェクト終了後は西暦2000年問題対応*2でコンピュータ部署を経験し、2005年にはグループ会社の地元自動車ディーラーの役員に就任しました。自動車販売業界はそれまでとはまったく異なる畑違いの業界でしたが、意外にも東洋大学の卒業生が多いことに気が付きました。同じ系列の他ディーラー役員にお二人、県内の他メーカーディーラー社長もOBだったのです。こういうときの先輩はありがたいですね。一挙に距離感が短くなり親しくお話が出来ます。

*1 ガス業界の規制合理化 : 1990年代はグローバル化や環境保護の視点から世界的にガス業界の規制合理化が検討され、日本では気候や地理的な条件、災害対策など安全担保が重要な論点だった。1997年には「ガス事業法の一部を改正する法律」や「高圧ガス保安法施行令」が施行され、ガスの安全管理基準が強化された。(法務省、経産省、日本法令DB等より)

*2 西暦2000年問題 : コンピュータシステムで西暦年号を下2桁で処理していることに起因する問題。西暦2000年代のものを1900年代と誤って判断することによって、システムの停止や、誤作動などの様々なトラブルの発生が想定されていた。

総務省「西暦2000年問題」より抜粋

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/whatsnew/y2000/y2000-2-9905.html

筆者学生時代 (1983年 白山校舎にて)

筆者学生時代 (1983年 白山校舎にて)

違うフィールドを歩み時代の変化と向き合う。若手育成に心を向けて

数年前より、私立学校法人理事の末席に名を連ねることとなりました。自動車販売会社でも採用や人材育成という課題も抱えるなかで、教育の現場を知ることはとても重要であると考えています。

教育の現場において少子化・人口減少は経済の状況より先んじて深刻化しています。特に幼児教育においては際立っており、園児数だけでなく働き手も減少する事態となっています。数年のうちにこの状況は中・高校、そして大学に移りますので対策は待ったなしです。学生数の確保を如何にするか、これが第一の命題です。

また、他の私立学校法人での不祥事の影響から国の指導で私学全体のガバナンス強化が図られようとしています。このことに私は「私学の独自性」が損なわれることを危惧しています。同時に、学校経営と私学の文化・伝統との関係の難しさ、加速する時代の変化への対応の難しさも感じています。

昨年、東洋大学の公開講座に参加しました。現役の学生に交じった2日間の受講でしたが学生たちは思っていたより積極的で、休み時間には実社会のこと、実業について知りたがっていました。親子ほど年が離れていても同じ学び舎で学んでいる親近感なのでしょうか、初対面にもかかわらずお互いに話し込んでしまいました。

彼等の今後の人生に何かしら参考になればと話していましたが、こういう対話も私たちOBが現役に対して出来ることの一つではないかとも考えます。『デジタル社会』とは言われますが、案外、若者たちはこういうアナログ的な接点を求めているのかもしれません。私たち卒業生も校友会の場をノスタルジーに浸るだけでなく、程よい距離感で現役や若手のOBたちの育成に心を向けるべきではないかとも思っています。

令和5年大学公開講座での一コマ

令和5年大学公開講座での一コマ

群示不党。よき巡り合わせとともに東洋大学らしく豊かな人生を

私は今年7月より1年間、米子南ロータリークラブの会長を務めることとなりました。また同じ地域にある米子ロータリークラブの会長 廣江氏も東洋大学の卒業生です。そして同じ鳥取県の第1グループのガバナー補佐 真嶋氏も東洋大学の卒業生であります。鳥取・島根・岡山3県のロータリークラブ会員約3千人の中で、同じ東洋大学校友会県支部の中で同時に役職が付くのも偶然というか良き巡り会わせだと感じています。真嶋氏は廣江さんと私にとって兄貴分として頼りになる先輩であります。

東洋大学の学生・卒業生の雰囲気は一言でいうと「群而不党*3」(仲良くしても徒党を組むことはない)と私は感じています。校友会鳥取県支部の集まりは明るく楽しい。LINEグループでの情報交換も活発です。これからも仲良く、かつ刺激しあってお互いを高めて豊かになっていければと思います。

*3 群而不党(ぐんじふとう) 「論語」の一節。君子は群して党せず

令和6年校友会鳥取県支部総会での1枚 前列右から3人目が筆者

令和6年校友会鳥取県支部総会での1枚 前列右から3人目が筆者

1984年(昭和59年)

法学部法律学科卒業

中津尾(旧姓 門脇) 直己

鳥取県大山町在住