思いがけない出会い、軽やかに歩む人生

団塊ジュニア世代、半生を振り返る

1996年に社会学部 応用社会学科 社会心理学専攻を卒業しました田中 美和子と申します。様々な方面で活躍している卒業生に混ざり、超・普通の会社員である私がブログを執筆させていただくことになりました。

私は、団塊ジュニア世代ど真ん中で、大学受験は倍率が高く、就職も超氷河期という、なかなか厳しい世の中を生きてきた世代です。高校生時代は「女子大生ブーム」だったのに、大学に入ったら「女子高生ブーム」となり、バブルがはじけたあとの超氷河期に就職活動を行いました。学生時代はまだ「週休1日」で、社会人になってはじめて週休2日を経験する・・・という、カスってばかりの世代です。

大学進学は現役合格を両親と約束してしまったので浪人は許されず、社会学・心理学を中心に8校ほど受験しました。わずかな合格校のなかから東洋大学を選択するしかない状況でした。入学を決めたときには、学生生活や卒業後の進路にあまりイメージが持てない状態でしたが、不思議なことに、入学した時よりも卒業後、そして年月が経つにつれ、東洋大学へ入学したことの縁を感じることが増えました。

IT企業で働き、海外旅行が趣味、市民オーケストラでバイオリンを弾き、40代で大学院を卒業した・・・という現在50代の私が、どのように東洋大学やそこで出会った友人たちの影響を受けているかを書いてみようと思います。

都会っ子の友と出会い、驚きに満ちた朝霞時代

当時は1~2年生は朝霞キャンパスでした。千葉県の自宅から2時間ほどかけて初登校して、(多分)新入学生向けのガイダンスに参加したときのことです。知り合いはいません。「ここいいですか?」と声をかけて、空いている席に座りました。隣に座っていた子は、ユーズドっぽいジーンズでこなれた都会的な雰囲気。県立高校で、ほぼ制服しか着ない生活をしていた私は、自分の地味な服装と比べ、恥ずかしくなったことを覚えています。

授業ガイダンスの次はサークル探しです。私は高校時代から続けていたオーケストラ部に入部するつもりでした。しかし見学の結果、なんとなくイメージと違うと感じ、ガイダンスで隣に座った都会的なR子ちゃん(以下、Rちゃん)と一緒に、これまた全く経験のないテニスのサークルに入りました。

入学する大学も、入るサークルも全く予定外、最初の友達はそれまでの友達とはかなり違う雰囲気の都会っ子という、想定外の大学生活をスタートしたのです。こうして、この都会っ子Rちゃんは、私の人生に様々な影響を与える存在となりました。

朝霞キャンパス(事務局提供)

朝霞キャンパス(事務局提供)

一般教養課程は省エネまたはあえての無駄か?

今は分かりませんが、当時は「どれだけ効率よく単位が取れる一般教養を取るか」というような風潮がありました。先輩たちからの情報を元に、最低限度の一般教養科目を履修する学生が多かったように思います。私も、なるべく省エネで単位を取得しようと思っていました。そんな私たちを見透かしたのでしょう、1年生で履修した英語の授業で、先生が忘れられないことをおっしゃいました。

先生:「みなさんは、一般教養なんて、英語なんて、自分には関係ないと思っているでしょう。でも、大学ってそういう無駄かもしれないという勉強をするところでもあるんです。」

自分:「あーそうか。高校までと違って、授業は選択できる。楽かどうかではなく、興味がある授業を取ろう、なるべく多く。」

2時間かけて通学するのだから定期代のもとを取ろう、なんて考えもあったかもしれませんが、このひとことで、一般教養は私にとって省エネではなくなりました。

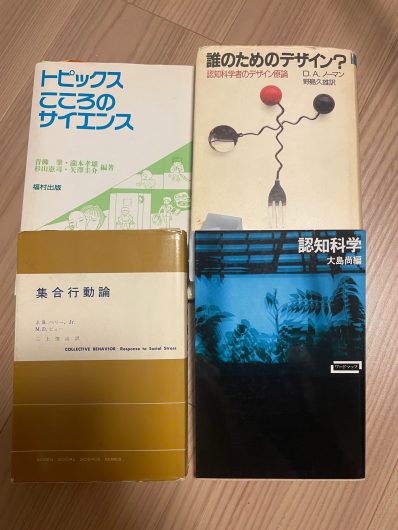

いくつか一般教養で学んだ知識は、今も仕事で役に立っています。超おじいちゃん先生から学んだ「統計学」、英語の教科書で読んだ「三隅二不二*1のバズ・セッション*2」。また、ノーマンの「誰のためのデザイン?」は2年生のゼミで教科書として利用したものですが、私の考え方の基礎となったバイブル的な存在です。

他にも、大学時代に生協で買った教科書や参考書は、今も読み返すことがあります。よく、「大学時代にもっと勉強しておけばよかったな」という大人がいますが、ありがたいことに私には入学当初の経験があり、そこまでの後悔はほとんどありません。

今でも時々読み返す教科書や参考書

今でも時々読み返す教科書や参考書

短期留学に始まったミラクルな旅の経験

ここで再びRちゃんが登場します。白山キャンパスに通い出した3年の春頃、Rちゃんがトロントに短期留学することになりました。私は両親とも海外渡航経験がなく、自分の人生に短期留学なんて全くイメージもしていなかったのです。

Rちゃんに触発され、生協で短期留学のパンフレットを取り寄せ、当時もっとも安い行先の一つであったバンクーバーへの短期留学を即決しました。今考えると、ひとりで海外に行き、知らない家にホームステイし、バスで学校に通うなんてことを自分だけで決めたというのは我ながらびっくりです。

が、当時は超円高で1ドル80円程度。2週間のホームステイ付き語学留学も、飛行機代込で25万円程度だったので、夏休みにバイト漬けになれば予算的にもなんとか行けたのです。

あのチャレンジは間違いなく、私にとってひと皮むけた経験となりました。自信をつけた私は、帰りの便の乗り換えの際「オーバーブッキングなのでサンノゼで1泊してもらえないか?」という航空会社からのオファーを快諾し、豪華ホテルでの宿泊、食事、帰りの便はビジネスという、後にも先にもないラッキーな経験も得たのでした。

授業やサークルと並行して頑張ったアルバイト代の多くを海外へ行く費用に注ぎ込み、振り返ると学生時代に行った海外旅行は合計5回。中でもビックリなのが、卒業旅行で学外の友達と行ったイタリアのコロッセオ前で、なんと別の友達と旅行していたRちゃんにばったり会うというミラクル。当時は、携帯電話も持たず、就職活動以降あまり連絡も取っていませんでした。Rちゃんとは本当に縁を感じます。

深まる大学との縁、現在へ繋がる

さて、想い出はここまでにして、現在に時間を戻します。特に実感している東洋大学との縁や影響について、2つお話します。

まず1つ目が、趣味で所属している市民オーケストラです。これもまた、私の人生のキーウーマンであるRちゃんが「一緒にバイオリン習わない?」と声をかけてくれたこと、30歳になる年に彼女と一緒にバイオリン教室に通い始めたことがきっかけでした。

バイオリン教室の仲間のご縁で入団して、あとからわかったことに、このオーケストラの第二勢力はなんと東洋大学。入学した頃、ピンと来なくて入部しなかったオーケストラ部の先輩たちとともに、時を超えて演奏しているのです。Rちゃんも毎年この演奏会を聴きに来てくれて、時々お酒を飲みにいったりと交流が続けられています。

左) 在学時代は会えなかった東洋大の先輩とオーケストラ演奏前に

右) Rちゃんと彼女を介して仲良くなった仲間たちと定期的に会合!

2つ目は、社会人になってからの大学院の進学です。きっかけは、不定期に集まる社会学部 心理学専攻の仲間の紹介で、何度か学部の授業でゲストスピーカーを担当したことでした。「キャリア」というものに興味を持つようになり、その数年後、2020年に他大学の大学院に進学、キャリアについて学ぶことになりました。

ここで驚くべき東洋大学との繋がりに遭遇します。大学院で初めて参加した学会のスピーカーが、私が大学1年の時に所属したゼミの先生というご縁だったのです。30年前のゼミ生を覚えていらっしゃらないだろう思いつつも、ゼミ生だったことをアピールして沢山の質問をさせていただきました。

話は前後しますが、大学院では、修士論文をかなり苦しんで書いた経験をしました。その結果、今更ながら「大学の教授って本当にすごいんだなあ」と分かるようになり、かつて「おじいちゃん」だのなんだのとあだ名をつけたり、「省エネで単位を取ろう」と思っていたりしたことを申し訳なく思います。

不定期に会う心理学専攻の仲間たちと

不定期に会う心理学専攻の仲間たちと

新橋で駅伝応援!鉄紺の旗を振る

最後に余談です。私は東洋大学が箱根駅伝で優勝した2012年*3から、欠かさず復路を新橋で応援しています。毎年同じ場所に行くと、同じ顔触れのOB・OGや、そのご家族に会えるのです。1月3日に鉄紺の旗を振り、東洋大学を応援するようになるとは、これもまた大学生の頃には考えてもみなかったことです。

たまたま入学した東洋大学ではありますが、大学での経験やネットワークがあって、今の自分が形成されていることを実感します。「計画的偶発性*4」という有名なキャリア理論がありますが、まさにこれだな!と感じます。同じような世代の方や経験をされた方が、このブログを読んで、大学時代を懐かしく思い出してくだされば幸いです。

*1 三隅二不二(みすみしゅうじ/じぶじ)大正時代の心理学者。社会心理学の中でも集団力学を日本に紹介し普及に努めた人物として知られる。

*2 バズ・セッション:グループディスカッションの手法でメンバーの発言を否定しないことを唯一のルールに、少人数でごく短時間に行われる。

*3 2012年の第88回箱根駅伝。10時間51分36秒の大会新記録をたたき出し、往路・復路とも東洋大学が新記録で総合優勝した。

*4 計画的偶発性理論 スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授らが提案したキャリア論に関する考え方。個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定される。その偶然を計画的に設計し、自分のキャリアを良いものにしていこうというもの。

参考 https://theories.co.jp/terms-planned-happenstance-theory/

1996年

社会学部 応用社会学科 社会心理学専攻卒

田中 美和子