映画の世界を夢みて、AIと共に歩む人生

将来の夢「AIと会話しながらものづくりがしたい」

私は今、AIと自然に会話できるこの時代に大きな感動を覚えています。実は、私が東洋大学情報連携学部(以下INIAD*1)への進学を決意したきっかけは、対話型AIへの憧れでした。

学生時代から映画『アイアンマン』が大好きで、作中に登場するAI「ジャービス(厳密には言語インターフェース)」に強い憧れを抱いていました。主人公がAIと対話しながらロボットスーツを開発していくシーンは、今でも繰り返し観るほどお気に入りです。いつかこの映画のようにAIと会話しながらものづくりがしたい—— そう考えて、文系出身でも情報技術を学べる大学を探した結果、INIADと出会うことができたのでした。

*1 情報連携学部(FACULTY OF INFORMATION NETWORKING FOR INNOVATION AND DESIGN)

学部の英語頭文字から通称INIAD(イニアド)と呼ばれる。2017年に開設、世界中の人たちと対話して「連携」し、課題を解決していくスキルを身につけるため、独自のカリキュラムやスタートアップを含むキャリア支援が特徴。

https://www.toyo.ac.jp/academics/iniad/diniad/

学生生活の日常は最先端の学びの場に

INIADでは、個人ロッカーをPCやスマートフォンから制御したり、空調を遠隔操作したり、日常生活の中に最先端技術が溶け込んでいました。面白いことに、大学側はこれらを「課題」として提供します。自分たちでプログラミングして制御できるようにならなければ卒業まで使えない、という仕組みが構築されていました。他にもエンジニア、デザイン、ビジネス、シビル開発*2と各コースのメンバーを集めてプロダクトを作る、という課題も提供されていました。この実践的な学習環境は、技術を身近に感じられる絶好の機会となりました。

*2 シビル開発 土木工学を基盤とした、道路、鉄道、港湾、橋梁、トンネル、上下水道など、社会基盤(インフラ)を構築・整備する開発を指す。

学部(INIAD)表彰に繋がったコロナ禍の課外授業

課外活動で、疑問点を教授や非常勤講師の方々に気軽に相談できる環境も、INIADの大きな魅力の一つです。特に非常勤講師の方々は、普段は現役として企業にお勤めの方ばかり。最新の業界動向からキャリア相談まで幅広くお話を伺う機会があり、日々の学びにも力が入るだけでなく、新たな発想にもつながる気持ちの高まりを感じる時間でした。

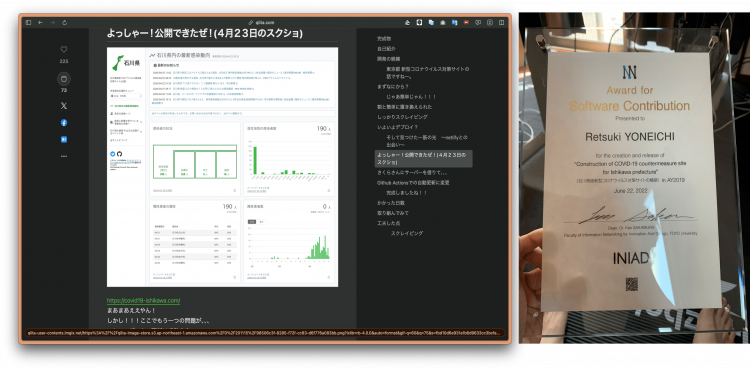

課外活動での印象深い出来事として、『石川県の新型コロナウイルス関連サイト』を開発、学部表彰されたことが挙げられます。当時はコロナ禍ということもあり、少し時間ができた時に短時間でサイトを作り、技術ブログを書いたのですが、それをご覧になった教授から直接激励のメッセージをいただき、大変嬉しくそして励みになりました。

現在の私があるのは、INIADでの充実した学びと恵まれた環境があったからこそだと心から感謝しています。

左)石川県の新型コロナウイルス関連サイト開発の瞬間 右)INIADで表彰

左)石川県の新型コロナウイルス関連サイト開発の瞬間 右)INIADで表彰

二足の草鞋でビジネスの学びからハッカソン挑戦へ

大学卒業後は、4年次からインターンとしてお世話になっていた金融系スタートアップに就職しました。技術力を磨ける環境と、裁量権を持って働ける職場環境が決め手となり、スタートアップならではの貴重な経験を積むことができました。組織がゼロから形になっていくプロセスを間近で見たり、仲間との建設的な議論やパートナー企業との交渉に関わったりするなど、やりがいを感じる日々でした。

当時はまだ社会人としての経験が浅く、ビジネスマナーに不慣れな面もありましたが、慣れないからこその率直さが功を奏することもあり、多くの学びを得ることができました。

その会社は副業が可能だったことから、入社1年目の半ばから副業を始めました。副業を通じて、他企業でも経験を積む機会に恵まれました。そこでは本業とは異なる技術領域やマネジメントスキルを学ぶことができ、自身の視野を広げる貴重な体験となりました。

また、会社のメンバーとチームを組んでハッカソン*3に参加、見事優勝を果たしたこともありました。わずか1週間で企画から開発までを完遂し、実際に動くプロダクトを世に送り出すという経験は、ゼロから価値を生み出す醍醐味を実感する貴重な時間となりました。副業やこうしたハッカソンでの成功体験を通じて、私は自信を深め、独立へと進んでいくことができたのです。

*3 ハッカソン

エンジニアやデザイナーなどの技術者がチームを組み、与えられたテーマに基づいて、短期間で集中的にソフトウェアやサービスを開発し、その成果を競い合うイベントのことです。「ハック(Hack)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語。

独立後の挫折でほとんどを失い、さらなる学びを得る

独立後は、副業で培った経験を活かしてオフショア開発事業を開始しました。小規模な案件を中心に順調に進めていましたが、大型案件を受注した際に大きな挫折を経験しました。

というのも、私には長期プロジェクトの経験が不足していたのです。スケジュール管理に失敗して、大幅な遅延を発生させてしまいました。納期を守るため、急遽、他のエンジニアに協力を依頼し、何とか納品にこぎ着けましたが、その結果、資金のほとんどを失いました。

当時は、精神的にも経済的にも大変厳しい時期でしたが、今では自身が成長するためのチャンスだったと前向きに捉えています。この失敗を通じて、自身の課題や経営の難しさと真摯に向き合っていかれるようになったのです。

お客様ニーズに応えてスピーディな商品開発、AIと拓く

現在は、企業向けのアプリケーション開発支援を中心に事業を展開しています。必要に応じて信頼できる仲間に協力を依頼し、柔軟な体制でお客様のニーズに対応しています。

特に最近はAI技術の急速な進化により、開発業務の多くをAIに委ねることが可能になりました。私の役割は、企業の代表としてプロジェクト全体の設計と管理、AIへの適切な指示、細部の調整、そして最新技術のキャッチアップに集中しています。

また効率化により生まれた時間を活用して、自社プロダクトの開発にも注力しています。以前は3ヶ月を要していたシステム開発が、AIの活用により最短1日で形にすることができ、スピード感を持った開発サイクルによって、試行錯誤を繰り返しながら、より良いプロダクトを追求することも可能になりました。今後も、多くの方々に愛され、価値を提供できるプロダクトの創出に挑戦し続けたいと考えています。

AIとの共存が生み出す「余白」の時間どう使う?

もう一度、私が大好きなAIについてお話をしたいと思います。

実は本稿もAIとの対話を通じて執筆しました。私がテーマを提示し、AIにインタビュアーとしての役割を担ってもらい、対話形式で内容を構成していきました。執筆時期にちょうどAIの音声機能が更新され、より自然な抑揚と会話のリズムが実現されていて、まるで人間と対話しているような感覚に我ながら深く感動しました。

AIの発展により「仕事が奪われる」という懸念の声も聞かれますが、私は異なる見解を持っています。確かに従来の手作業は減少していくでしょう。現に私の仕事もAIによって減っています。しかし、これは人類の歴史における必然的な進化の一過程です。重要なのは「AIとどのように共存していくか」という視点だと考えています。

実際に、AIに業務を委ねることで創出される時間があります。本稿も、他の業務をAIに任せることで生まれた時間を活用して執筆しました。このように生まれた「余白」の時間を、読書や運動、新しい挑戦に充てることができる時代でもあります。

これからの時代は、この「余白」をいかに有意義に活用するかが問われることになるでしょう。

好奇心が導く、新たな発見と出会いに踏み出して

最後に、在学生や卒業生の皆様へメッセージをお送りいたします。

これまでの経験を振り返ってみますと、私は常に「好奇心」を原動力として行動してきたことに気づきます。好奇心は、生涯にわたって大切にすべき財産だと確信しています。時間に余裕がある時は、ぜひ好奇心の赴くままに行動してみることをお勧めします。

時には失敗することもありますが、それ以上に新しい発見や素晴らしい出会いが待っていることでしょう。皆様も、ご自身の興味や直感を信じて、勇気を持って新しい一歩を踏み出していただければ幸いです。

AIと共に歩む、より創造的な未来。そんな時代の到来を、私は心から楽しみにしています。

情報連携学部(INIAD)卒

米一 烈希

参 考

2025年11月2日(日)に開催される東洋大学ホームカミングデーに合わせ、東洋大学校友会企画として、「文系はAIで最強になる!~新時代のキャリア形成~」として講演会に登壇させていただきます。ご都合のつく方はぜひご来場ください!

詳細については下記よりご確認ください。

文系はAIで最強になる!~新時代のキャリア形成~

筆者が代表を務める「株式会社IME3」オフィシャルHP

遊び心があり、見る人にAIとのワクワクした雰囲気を伝えている。

https://www.ime-3.com/